ボランティアについてこの記事よりも詳しく知りたい方は、ぜひこちらの書籍をご覧ください!

献血ボランティアとは

献血ボランティアとは、献血に関わるボランティアを指します。

大きく、献血をするボランティアと献血の活動を支えるボランティアに分かれます。

献血は、基準を満たした16歳から69歳までの方が参加できるため、高校生やシニアでも取り組めるボランティアです。

コロナ禍では、蜜を避けるためにも事前予約を推奨しています。

関連記事:看護学生ボランティアとは?活動内容や参加する3つのメリットを解説

献血ボランティアの意義

献血の意義とは何でしょうか?

実は、血液は現在でも人工的に造ることができていません。

さらには、長期間保存することもできないのです。

献血で集めた血液は、ガンなどの病気の治療に使われており、常に足りていない現状があります。

1人の人が一年間で献血できる回数は、基本的に4~6回と限られており多くの人の参加が欠かせません。

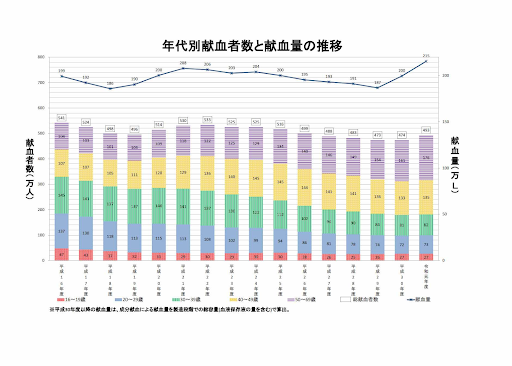

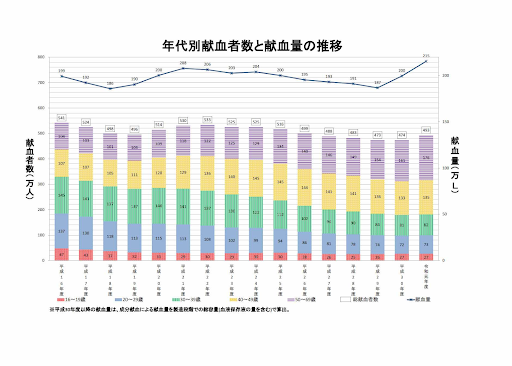

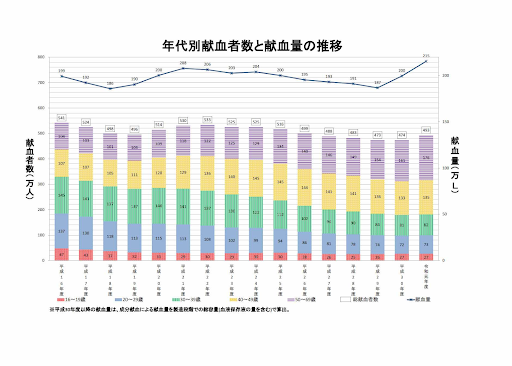

特に、10~30代の献血者数は、この10年で約35%も減少しており積極的な協力が求めれています。

献血ボランティアの具体的な活動

ここでは、考えられる具体的なボランティア内容をご紹介します。

・献血の呼びかけ

・献血バス、献血ルームでの献血の呼びかけ

・献血イベントの運営・企画・準備

・献血者の接遇

・献血会場における献血者の案内

・電話やハガキによる献血協力の依頼

献血ボランティアができる場所

献血ができる場所はどこなのでしょうか?

献血ルーム

皆様が一番目にするのが、献血ルームです。

駅やショッピングモールなどで、献血ができる部屋を設けています。

こちらのサイトから全国の献血ルームを探せます。

献血バス

献血バスは、企業や学校・イベント会場などに移動をして献血を実施しています。

献血バスでは、献血に協力する団体・企業を募集しており、人数が20人以上で半日実施(午前か午後で、2時間程度)から可能です。

こちらのサイトから全国の献血バスを探せます。

血液センター

赤十字血液センターは、輸血用血液の採血、製造、供給を行っている日本赤十字社の施設です。

こちらの施設でも献血が可能です。

こちらのサイトから全国の血液センターを探せます

赤十字病院

日本赤十字社は、全国で91の病院を運営しています。

各地域の中核医療機関として地域医療に貢献し、救急医療、がん診療、生活習慣病の予防や介護の支援、災害時における国内外への医療チーム派遣など、さまざまな活動を通じて社会に貢献しています。

こちらでも献血ができる場合があります。

献血の流れ

献血受付

受付では、本人確認や献血の副作用・血液の利用目的などの説明があります。

それらに同意いただいた上での申し込みとなります。

お申し込みの際に記載していただく個人情報(住所・氏名など)は、厳重に管理されており、外部に流出する恐れはありません。

質問への回答

献血される方と献血を必要とする患者が安心して輸血を受けられるよう、献血いただく方の健康状態を伺うため、質問に回答していただきます。

問診/血圧・体温測定

回答の内容に基づき、問診と血圧・体温測定を行います。

ヘモグロビン濃度測定/血液型事前検査

ヘモグロビン濃度が採血基準を満たしているかどうかの測定や血液型の事前検査などを行います。

採血

上記の手順で問題がなければ、採血が開始されます。

採血時間は、全血献血で10~15分程度、成分献血は採血量に応じて40~90分程度時間がかかります。

*献血の種類についてはこちら

休憩

献血後には、休憩場所で十分に水分補給をして、少なくとも10分以上は休憩が必要です。

まれに血圧変化によりめまいなどの体調不良が起こる場合があります。

献血カード(献血手帳)受け取り

献血カードをお渡しします。

献血カードの裏面には、次回献血可能日などが印字されています。

参考:https://www.jrc.or.jp/donation/about/process/

翻訳ボランティアの注意点

無理なく継続できる活動をする

自分の生活を犠牲にしてまで、ボランティア活動を行う必要はありません。

無理なく自分のペースで活動することが長続きの秘訣です。

献血をするボランティアは参加できる回数が限られていますが、献血を支えるボランティアに活動制限はありません。

ご自身でペース配分に注意しましょう。

体調管理に注意

当日の体調不良、服薬中、発熱等の方は、献血を受けられません。

日ごろから体調管理に気をつけ、体調に異変がある時には献血を見送りましょう。

具合が悪くなったら

献血後、まれに血圧変化によりめまいなどの体調不良が起こる場合があります。

そのような場合は、低くして30分程度安静にするだけで軽快します。

万が一、献血時の採血により健康被害が生じ、医療機関に受診した場合は、医療費・医療手当を補償する献血者健康被害救済制度が適応されます。

また、ボランティアについてもっと知りたい方は、ぜひこちらの書籍をご覧ください!

コメント